城市是文化的容器。在宁夏,城市更新不仅包括物理空间的改造,也伴随着文化、社会、生态等多系统的协同再生,唤醒城市记忆,塑造兼具便捷与温度的理想生活新空间。

银川:文化+科技 数字光影览古今

贺兰山下,西夏陵迎来八方游客。四川游客罗莞萦在数字展柜前,指尖轻触屏幕,绿釉陶妙音鸟周身纹理纤毫毕现,在360度旋转中尽显灵动。

游客在西夏陵数字展柜前查看文物全景影像。

“随着情节变化,观影中伴有风声、座椅摇晃等体验,仿佛身临其境。”台湾游客郭正诚已经是第二次来到西夏陵,这次他特意体验了4D电影《西夏地宫奇幻之旅》。“太震撼了,非常真实。”摘下XR设备,内蒙古游客张怡朵还在回味电影情节——几分钟前,她“化身”考古队员,踏入西夏地宫,触碰历史记忆。

游客在西夏陵沉浸式体验VR。

银川市以“保护性活化”为理念,将历史文化与数字科技深度融合,通过VR大空间体验、4D电影等创新模式,构建可“进入”的历史场景,让游客从看客变为“穿越者”。文化遗产数字化的创新模式,已吸引22万余人次参与体验。

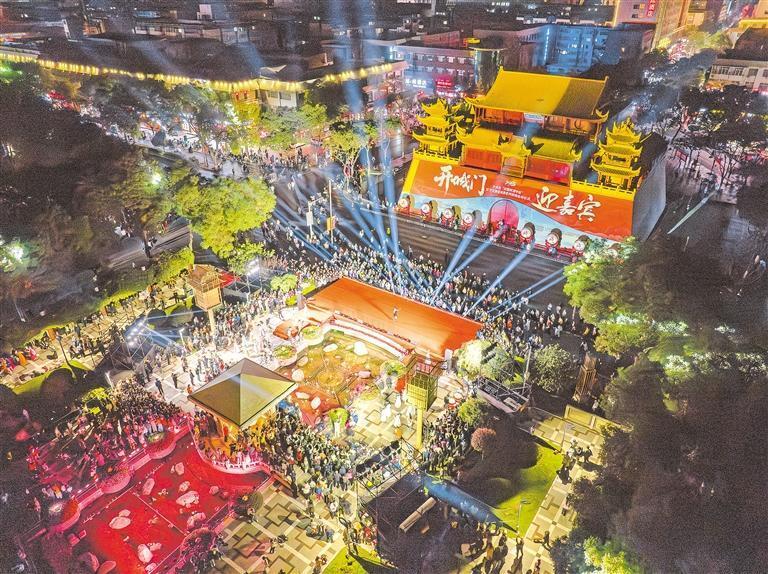

2025年银川市兴庆区“双节”文旅促消费系列活动在玉皇阁启幕(9月29日摄)。

“激光投影打在古建筑上,让人挪不开眼。”踩着吱呀作响的木梯登上玉皇阁,游客海小萍凭栏远眺。

市民在银川钟书阁书店学习。

文化供给的滋养,在百姓日常触手可及之处生根发芽。银川市精心打造钟书阁等41个新型公共文化空间。钟书(银川)文化传播有限公司负责人刘贝贝介绍,目前,钟书阁已经接待读者超百万人次。

银川市已打造城市公共文化设施超900个,初步构建起“城市10分钟、乡村15分钟”文化服务网络。文化“软实力”的提升不断彰显城市魅力。今年国庆节、中秋节期间,银川市共接待国内游客411.4万人次,同比增长10.5%;实现旅游总花费27.13亿元,同比增长13.1%。(宁夏日报报业集团全媒体记者 焦小飞 见习记者 孙郑涛 文/图)

石嘴山:保护+改造 工业记忆焕新生

在石嘴山市,昔日轰鸣的大武口洗煤厂,钢铁构件在阳光下泛着沉稳光泽,焕新成为贺兰山陶瓷艺术馆、大洗美术馆。老职工在此追寻青春印记,年轻人则感受着工业历史的厚重与陶瓷技艺的灵动。

贺兰山陶瓷艺术馆设置了非遗技艺体验区和文创展销区,游客可体验制作陶瓷器皿。“经常有老职工特意找来,一进门就指着某个角落说‘这里曾是我的办公室’。对他们而言,来这儿看的不只是展览,更是自己奋斗半生的青春印记;而年轻人也能透过这些工业遗存,读懂城市的发展脉络。”石嘴山贺兰山陶瓷艺术馆馆长陈刚刚感慨道。

大洗美术馆由曾经的大武口洗煤厂老旧厂房改造而成,今年8月份刚与市民见面,可同时容纳800幅作品参展。“我平常喜欢画画,自从有了这座美术馆,我经常来参观,感受艺术气息,以及曾经的城市记忆。”在大洗美术馆逛展的常爱民老人说。此外,馆内还配备了3个多功能活动室,能够满足艺术讲座、学术研讨、创作工作坊等多样化需求。在这里,旧厂房没有消失,而是以文化空间的形式成为工业历史的传承。

石嘴山市大武口洗煤厂工业遗址公园。

石炭井工业遗址区分布大量20世纪60年代至90年代的厂房、学校、民居。这里经过修复后重现工矿风貌,吸引了《万里归途》等40余部影视作品前来取景,成为国内有名的专业影视拍摄基地。63岁的葛义红成了名副其实的石炭井“活地图”,同时还是影视剧组的勘景员。“谁能想到寂寥了许多年的地方又重新热闹起来了呢?还成了北京电影学院影视创作实践基地,道具制作、餐饮住宿、演员经纪等,要啥有啥。”从小在这里生活的葛义红认为当初选择留下来很值得。

宁煤集团一矿农场变身“硒有田园”,五七干校成为教育基地……“保护+改造”模式让老厂房、老设备在功能重塑中成为文旅IP,焕发出别样的城市活力。“我们不搞大拆大建,而是通过‘保护+改造’,赋予老厂房、老设备新功能,让工业记忆成为独特的文旅IP。”石嘴山市文化旅游广电局相关负责人说。(宁夏日报报业集团全媒体记者 倪会智 龚依然 文/图)

吴忠:非遗+文化 城乡融合叙茶香

吴忠城区俯瞰图。

吴忠的“潮”,氤氲在八宝茶的醇香里。

在位于吴忠市利通区牛家坊的刘三朵八宝茶体验馆,非物质文化遗产代表性传承人杨薇身着旗袍、手捧盖碗,将一道道古法冲泡工序从容展示。游客们纷纷动手,在茶料区自取茶叶、红枣、冰糖等“八宝”,再依样冲泡,品尝的不仅是带有各自“手气”的甜香,更是对文化根脉的体认。这里还推出“能喝的明信片”文创礼盒与吉祥主题茶包,让传统茶文化在创新传承中焕发新生,一年吸引游客20余万人次,研学活动逾百场。

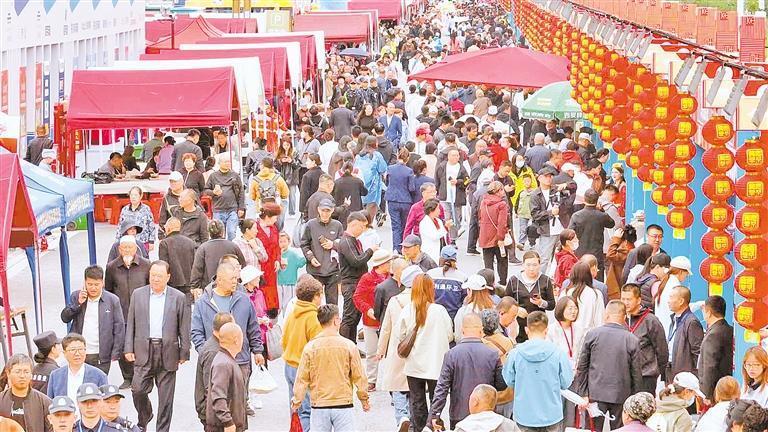

吴忠市利通区吴吃堡城。

吴忠的“早茶文化”早已超越舌尖滋味,成为撬动城市活力的一个支点。该市注册早茶门店793家,年营收15亿元,托起2万多个家庭的生计。自2021年起连续举办五届早茶美食文化节,不断为美食注入文化灵魂。今年,在美食之上叠加了“吴福萌宝”、电音节与无人机灯光秀,传统与现代交响,国庆节期间吸引客流380.32万人次,带动消费9.12亿元。

吴忠市利通区上桥镇牛家坊村人流如潮。

牛家坊民俗文化村,这座村落与闹市仅“一尺之隔”。村里占地55.6亩的吴吃堡城,让游客沉浸式品味吴忠非遗文化和特色美食。

牛家坊村还建有博物馆,里面陈列着从村民手中征集来的农耕用具和生活用品,生动还原了牛家坊早年的农耕图景。在牛家坊的怀旧空间里,胡麻油老作坊油香弥漫。河南游客赵红对这里的胡麻油很感兴趣,与油坊主杨金龙热聊起来。

上桥镇镇长陈云佳说,2011年以前,牛家坊还是田园风光,后经开发,农民进城过上新生活,老村则被打造为全国乡村旅游重点村。如今,牛家坊村年接待游客过百万人次,旅游创收过亿元。(记者 杜晓星 实习生 彭 斌 文/图)

固原:诗意+保护 “四色”禀赋谱诗情

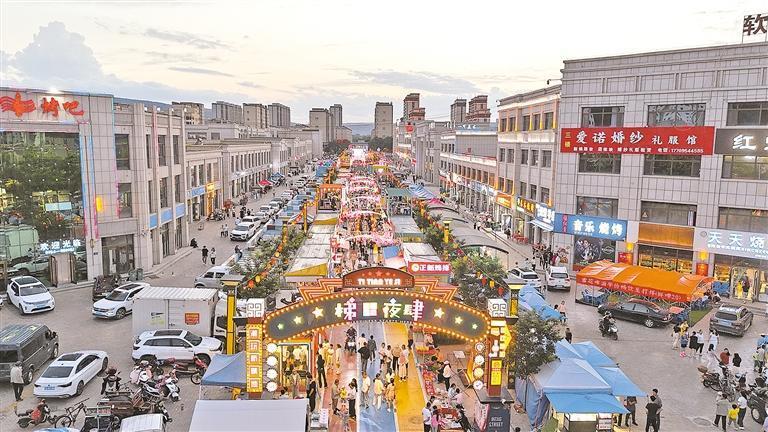

“好逛好看又好吃,这是我逛过最有特色的夜市!”10月23日,在彭阳县梯田夜肆商业街区,来自西安的游客张军和老伴一边品尝固原特色小吃甜醅子,一边兴奋地说。

彭阳县梯田夜肆商业街区。

近年来,固原创新推进“诗意保护”,走出一条独具特色的城市文化发展之路。

“老样子,来20块钱的烤面筋。”彭阳县居民马小军是梯田夜肆商业街区烤面筋经营户胡志杰的老顾客。作为入驻梯田夜肆的第一批商户,胡志杰见证了街区蜕变:“过去,这里仅是零星摊位的聚集地,2023年,街区完成灯光亮化与基础设施升级后,客流量逐渐多了起来。”

目前,梯田夜肆已入驻51家商户,2024年营收突破4200万元,带动就业300余人,成为彭阳县夜间经济的亮丽名片。这座依托“梯田花海·醉美彭阳”文旅品牌打造的街区,已成功入选自治区级夜间文旅消费集聚区。

在须弥山景区,秦腔艺术与美景交融。“11月8日起,甘肃安万剧团在景区连唱4天。”宁夏须弥山景区有关负责人说。

近年来,固原市颁布实施《固原市须弥山石窟保护条例》《固原市红色文化遗址保护条例》等多部地方性法规,逐步构建起完善的文物保护政策法规体系。

固原市的红色遗迹,不仅承载着厚重的革命历史,更在新时代焕发出丰富的育人价值。自1995年起,固原市第二中学与固原市弘文中学持续开展“徒步百里祭英烈”活动,已成为固原市红色教育的特色品牌。30年来,已有3万余名师生徒步往返任山河烈士陵园,在行走中缅怀先烈、砥砺精神。

“固原市立足‘红色、绿色、古色、特色’资源禀赋,深入推进农文旅融合发展。”固原市委相关负责人表示,该市高质量打造六盘山生态红色文化融合区,持续做强“不到长城非好汉·走好新的长征路”红色品牌、“宁静的夏天·凉爽的固原”旅游品牌,推动文旅产业从传统的观光游览向沉浸式体验、互动式参与转型升级。(记者 常 宽 文/图)

中卫:黄河+文旅 灯影时空新回响

中卫市沙坡头景区羊皮筏子赛龙舟(资料图片)。

中卫的故事,在光影、古韵与黄河的时空交响中展开。

“吹着晚风吃烧烤,还能看灯光秀表演,特别过瘾!”成都游客林成在夜晚的中卫市向阳街,被一场光影盛宴“圈粉”。

向阳街的夜晚,光束灯、3D全息屏与移动舞台,将沙漠星空、黄河峡谷、治沙奇迹与硒砂瓜、旱苹果等农产品,编织成一场科技与自然的奇幻盛宴。中卫市沙坡头区滨河镇投入107万元,在向阳街安装了108台光束电脑灯、40台3D全息透明屏,并搭建2个移动演艺舞台。

不远处,第七批全国重点文物保护单位——中卫高庙静静矗立。这座始建于明代的古建筑群,以其精巧的木质结构、层叠错落的楼阁布局和丰富的彩绘浮雕闻名。“几十年了,好像从没离开过高庙。”国家级非遗项目“中卫建筑彩绘”代表性传承人陈进德感慨道。1983年,中卫高庙古建筑群翻修,启动古建彩画保护工作,陈进德应召加入。直至2020年,30余年间,中卫高庙历经4次修缮,单次工程最长达10年,陈进德的全部心血都倾注在了这里。在陈进德看来,古建彩绘不仅具有防腐等保护木质建筑的实用功能,更承载着传统建筑的美学价值。

中卫大地,是历史层叠的厚重书卷。大麦地岩画区的6000多幅岩画,穿越时光;照壁山铜矿遗址,则诉说着“青铜文明”的密码。截至今年8月,中卫境内已发现各类不可移动文物及各级文物保护单位共804处,包括8处全国重点文物保护单位。其中,卫宁北山岩画区在近30平方公里的区域内,分布着6000多幅岩画,尤以大麦地岩画最为集中,刻制年代最早可追溯至旧石器时代晚期,最晚延续至宋、元时期。毗邻的照壁山铜矿遗址,自春秋战国时期开采,汉代形成规模,为研究西北地区“青铜文明”提供了重要实物资料。这些珍贵的文物遗存,是传承中华优秀传统文化、赓续历史文脉的重要载体。

在沙坡头,“中卫羊皮筏子漂流”项目入选2025年中华体育文化优秀项目。羊皮筏子的历史可追溯到2000多年前,俗称“排子”,如今已成为游客体验黄河文化的必打卡项目。“筏工师傅们热情亲切,途中唱起号子,让这趟漂流之旅充满沉浸感。”广东游客叶先生兴奋地说。在沙坡头景区,100余名多才多艺的筏工,成为连接黄河文化与游客的鲜活“纽带”——他们把老辈的故事、传统工艺、对黄河的深情,都揉进了每一次划桨、每一声号子、每一句讲解之中。

沙坡头区级非物质文化遗产代表性项目“羊皮筏子制作技艺”代表性传承人于霄,除了撑筏,还自学了视频拍摄与剪辑,每天在线上平台推送关于羊皮筏子的故事。“作为传承人,想让全国人民听见黄河的声音。”于霄说。

城市精神并非悬于空中的概念,它生长在每一片被唤醒的砖瓦、每一缕新生的茶香、每一束照亮历史的光影里。这内核,是古城的灵魂,更是城市面向未来的底气。(宁夏日报报业集团全媒体见习记者 杨月儿 王强 文/图)